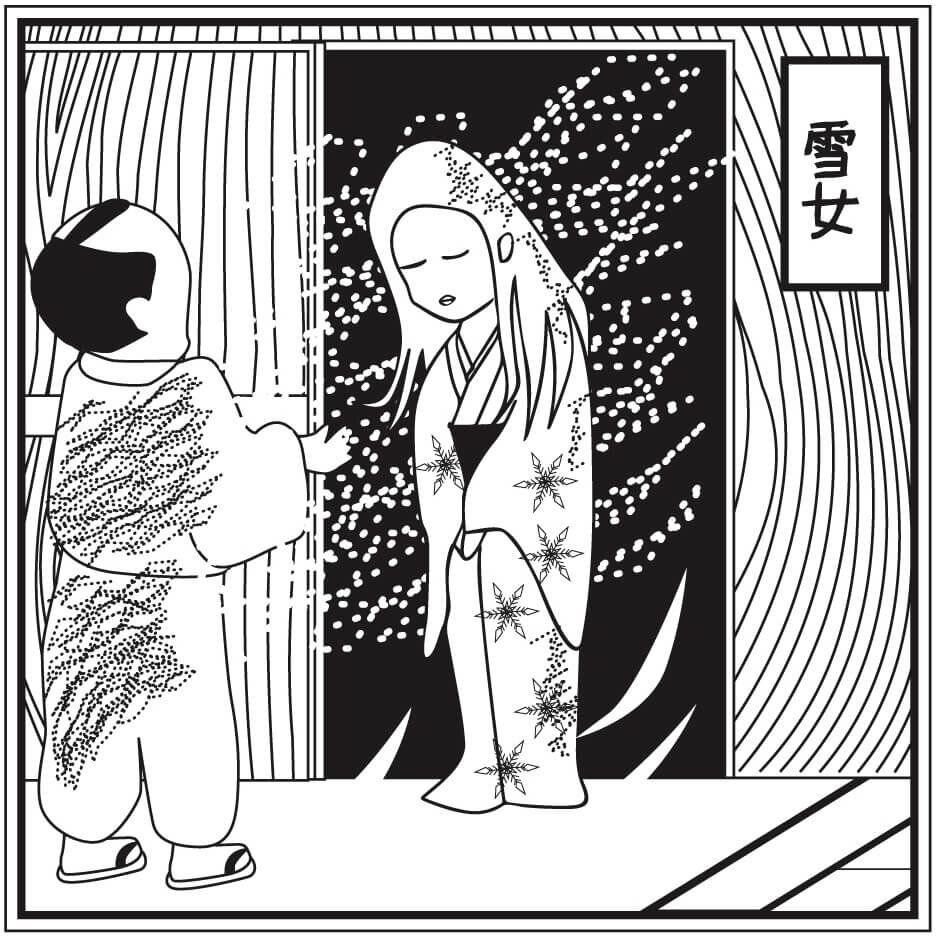

【妖怪】雪女の怖い話とは?その正体と実際に実在するのか解説します

吹雪の舞う山で姿を現すと言われている「雪女」。雪女は昔から日本では親しまれている妖怪ですが、雪女に関する「怖い話」というのはあなたはどこまで把握されているでしょうか。

今回は雪女に関するさまざまな伝説や怖い話、さらには雪女の正体や実際に雪女が実在するのかについて解説していきたいと思います。

雪女が登場する日本の妖怪映画はこちらで紹介しています。

➔【邦画】妖怪が出てくる実写映画おすすめ13選【最新作〜昔の作品】

目次

怖い妖怪である雪女とは?

雪女はこの名前で通っている訳ですが、細かく言えば雪女というのは「雪の妖怪」という種類になります。雪女の別名としては、

- ユキムスメ

- ユキオナゴ

- 雪女郎(ゆきじょろう)

- ユキアネサ

- 雪オンバ

- 雪降り婆

など、多くの呼び名があります。雪女は室町時代から既に伝承が存在していたそうで、白装束の格好で男に冷たい息を吹いて殺してしまうとして恐れられていました。

ちなみに「雪男」というものがありますが、イエティやビッグフットを指すときの名前で使用していただけで、雪女とは全く関係性はございません。

雪女の怖い伝説

雪女は昔から知られていることもあり、雪女の怖い伝説に関しては数多く存在しています。今回は、

- 雪ん子を抱いて凍死

- 「水をくれ」と言ってくる雪女

- 東北のマタギが体験した雪女

の話を中心に紹介していきたいと思います。

雪ん子を抱いて凍死

吹雪の晩に「雪ん子(子供)」を抱いて立っている雪女がおり、前を通っていく人間に対して子供を抱いてほしいと頼むという伝承があります。

この伝承では、その雪ん子を雪女に言われるがままに抱いてしまうとその子供の体重がどんどん重くなっていき、最終的にはそのまま雪に埋もれて凍死してしまうと言われています。

ならばその頼みを断れば良いのではないかと思ってしまいますが、逆に断ると雪女に雪の谷へと突き落とされてしまうとされていて、どちらにしろターゲットにされた瞬間に死が決まってしまうということに。

これを逃れる方法は、短い刀を口に咥えて子供に刀が向くようにすることで怪異は起こらなくなるようです。

「水をくれ」と言ってくる雪女

岐阜県ではユキノドウと呼ばれる、肉眼で見ることが出来ない怪物が雪女に化けて現れるという伝承があります。

ユキノドウは山小屋にやってきて「水をくれ」と言ってくるのですが、この時に水をそのままあげてしまうと殺されてしまうとのこと。なので、水をくれと言われたら水をあげるのではなく、熱いお茶を出すことで免れるんだそうです。

ちなみに本当にこのユキノドウを追い払いたい場合は、

「先クロモジに後ボーシ、締めつけ履いたら、如何なるものも、かのうまい」

と唱えると退治できるそうで、なぜこれで追い払えるか分かりませんが、この言葉の中にユキノドウが苦手とするものがあり、それが呪文という形で逃げるのでしょう。

東北のマタギが体験した雪女

東北のマタギ(クマなどの大型の動物を狩猟する人のこと)が、子供の頃に父親と狩りに出掛けたときのこと。

その日は狩りでの収穫がなく、夕方から吹雪となったので帰ることになったのですが、面白山峠(おもしろやまとうげ)を越してしばらく歩いたところで目の前から人が歩いてきました。

「前から人がやってくるが、決して言葉を交わすな。顔も見るなよ。」

と父親が言いました。しかしその人物とすれ違った時、袖の下からその顔を怖々ながら見てしまい、その姿は

- 赤い縞模様の着物を着ている

- 顔が白い女

だったそうです。その女はしばらく親子を見つめた後、そのまま吹雪の中に消えていきました。

家に帰って食事をしていた際に父親がこう言いました。

「あれは雪女というもので、あの時に言葉を交わしてしまった場合、あの雪女に喰い殺されてしまうんだよ」

その日以降はマタギに何十年も出掛けたものの、雪女に出会うことは二度と無かったそうです。

その他の雪女の伝説

雪女の伝説は上記以外にも多くあります。

- 長野県では雪女をユキオンバと呼び、雪が降っている夜にユキオンバが現れるので子供を外に出させないようにする

- 岩手県や宮城県では雪女は人間の精気を奪う

- 新潟県では子供の生き肝を抜き取る

- 秋田県では雪女を見たり会話をすると喰い殺される

など、雪女は地域によって山姥としたり、会えば最終的に殺されてしまう伝承が多いように見受けられました。

日本昔話の雪女は怖い?

雪女の怖い話は日本昔話の中にも登場し、この童話もまた結構怖い内容となっています。

ここではその童話を紹介していきたいと思います。

どんどん重くなる赤ん坊

むかしむかし、ある雪の降る夜の話。町の見回りで若い侍が歩いていると、赤ん坊を抱いた女性と遭遇しました。

侍は女性に、

「こんな時間に、こんなところで何をしている?」

と聞きました。すると女性は、

「雪の中に大事なものを落としてしまったので、探している間この子を抱いていてもらいたいのです」

と言い、侍は了承して赤ん坊を抱いて女性を待ちました。

しかし、女性がいつまでも戻って来なかったので侍は不思議に思っていましたが、この時に侍はあることに気付きます。

それは、抱いている赤ん坊がだんだん重くなってきている上に、氷のように冷たくなってきたのです。

侍は何かがおかしいと思ってその赤ん坊を離そうとしますが、体を全く動かすことが出来なくなっていて、そのまま凍えて倒れてしまいました。

長い髪ののっぺらぼう

侍が酷い目に合わされてから数日後の雪が降る夜のこと。

夜回りをしていたおじいさんが、ひょうし木を叩いて「火の用心!」と言いながら歩いていたところ、松の木の下でくしを使って髪をといでいる女性がいました。

時間が夜中であったため、不思議に思ったおじいさんは、

「こんな夜中に、こんなところで何をしている?」

と聞きました。気が付いたその女性は顔をこちらに向けてきたのですが、その顔をよく見ると目、鼻、口が無いのっぺらぼうだったのです。

「うわぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!」

とおじいさんは驚いて、その場から全力疾走で逃げていきました。おじいさんは家に着いたものの、あまりの恐怖に身の震えが止まらなくなり、しばらくの間熱を出して寝込んでしまったそうです。

雪女の正体

侍とおじいさんの体験談が町に広まっていった頃、ある腕自慢のご家老が雪女を退治するべく町の見回りをしました。

しかしいくら見回りをしても雪女は見つからなかったので、ご家老は雪女は雪が好きなのではないかと推測し、雪が降る夜に探すことを思い付きます。

そして運命の雪が降っている日に再び雪女を退治するべく探し回ります。すると1周回って屋敷へ戻ってくるあたりで、ぴょんぴょん跳ねながら歩いている小さな坊主を発見します。

「おい、そこで何をしている」

とご家老が坊主に声をかけると、少し駆け出したと思ったらすぐに止まってこちらを振り返ります。まるで捕まえてみろと言わんばかりで、

「こやつ、馬鹿にしおって!」

ご家老は立ち止まると見せかけてその坊主の肩に手を掛けました。すると、坊主の体が大きくなっていきご家老と同じぐらいの大きさになりました。

「なんと!」

ご家老は驚いて肩から手を離すと、ご家老と同じ大きさだった坊主がさらに大きくなり、ついには家の大きさにまでなってしまいました。

「おのれ、愚弄しおって!」

ご家老は怒り、ご家老は持っていた刀で坊主を斬りつけます。

「ぎゃぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ」

斬られた坊主は、悲鳴を上げながら氷が砕けるように崩れていき、姿を消してしまいました。

「まさか、雪女とは思えんが・・・」

それ以降雪女は二度と姿を現すことはなかったそうです。

雪女の怖い話とは?

日本昔話の内容も怖いですが、他にもネットであがっている怖い話がありますのでご紹介したいと思います。

ソリに乗る子供たち

昔、山形県新庄市に太吉という名前の体格が良い子供がいました。太吉は見た目の通り横柄な性格を持っており、他の子供たちに対して威張っているような子供でした。

ある年の始めに、その地方では珍しく早い時期に雪が降り続いて雪が積もったので、ソリに乗ろうと言ってそこに住む子供たちがソリで滑る為に一斉に外へと駆け出します。

この際にもちろん太吉もソリで滑る為に外へと出ていきますが、彼はいつも他の子供たちの邪魔をして滑ることが多いので、ソリは持たずに手ぶらで目的の小高い山に向かいました。

そこでソリで滑って遊んでいた太吉たちですが、夕方になると、

「暗くなると雪女が出るからそろそろ帰ろう」

と言って皆帰りの支度をし、家へと帰っていきます。

この場所では、昔から夜になると雪女が現れるという伝承があり、どの家もそれを怖がって子供たちに夕方になったら帰ってくるようにといつも伝えていたのです。

一方太吉はというと、

「雪女が怖くてソリが滑れるかよ」

と言い、子供たちが帰ったあと一人になっても太吉はソリで遊び続けます。

一応太吉自身も、祖母からソリに乗るのは良いが、晩になると雪女が出るから早く帰ってこいと忠告を受けていました。

牛と共に現れた雪女

皆が帰ってからもソリで滑って遊んでいた太吉ですが、太陽も完全に沈んで夜になったとき、祖母から言われていたことを思い出します。

「大人の言うことを聞かずに夜まで遊んでいるような子供は、雪女に魂を抜かれるぞ」

太吉はその言葉を思い出し、だんだんと怖くなってしまいます。流石に家に帰ろうとソリを持って帰ろうとしたとき、白い雪の塊のようなものが、こちらに向かって近づいてくることが見えました。

「雪女!!」

真っ白い服に包まれた色白の女が、黒く長い髪を靡かせながら近づいてきます。しかも隣には一頭の牛を引き連れており、その牛はかなり大人しく、それが余計に不気味さを感じさせました。

太吉は逃げようとするも、手足が動かせず、声も出せなくなっていました。そうこうしているうちにかなりの距離まで雪女は近付いてきて、一旦立ち止まってから太吉としばらくの間にらめっこになります。

そして雪女は不意に「来い、来い」と言っているかのように手招きをしてきます。太吉は心の中で「行かない、行かない」と唱えていました。

牛の乳をぶっかけられる

太吉は雪女に手招きされつつも必死で行かないと唱えつつ抵抗していましたが、なぜか足がひとりでに雪女へと引っ張られます。そしてついには、雪女と目と鼻の先までの距離になってしまいました。

雪女は太吉の手を握ります。この際に太吉は、全身に冷たい冷気が駆け巡るのを感じました。雪女は太吉の手で牛の手綱を握らせ、自身は左手に桶を持って背を向けつつ木の枝に付いている雪を桶に落とします。

そして雪を入れた桶を持って再び太吉の元へと戻り、その雪を牛が食べ始めます。牛が雪を平らげたあと、雪女は牛の腹のしたにしゃがみこんで乳を絞り始めました。

桶の中に乳がいっぱいになったあと、手で乳をすくって太吉の前に差し出します。まるで「飲め、飲め」と言っているように。

太吉は「飲まない、飲まない」と唱えて抵抗しましたが、雪女は不意にその乳を太吉にぶっかけました。ぶっかけられた太吉は、そのまま気を失ってしまいます。

太吉が姿を消す

気を失って太吉が目を覚ましたのは、それからしばらく経ってからのことでした。気付いたときは雪野原に大の字になって寝ていました。

雪女も牛も居なくなっており、自分だけがその場に居るような状態になっていました。そして目が覚めてから少し経ったあと、

「太吉!太吉!!」

自身を呼ぶ声が聞こえてきました。身に覚えのある声でしたが、正直太吉にとっては誰の声でも良かった。

「大人の言うことを聞かないと雪女に魂を抜かれると言っただろう」

と言われましたが、太吉は相変わらず

「雪女が怖くてソリが滑れるかよ」

と意地を張っていました。しかし太吉は心の中でかなり怯えてしまっていて、帰ってからもしばらく家に閉じ籠り、部屋でぶつぶつと言っていたようです。

そして春になったころ、太吉の行方が分からなくなってしまい、その後二度と帰ってこなかったそうです。

その時大人たちは、太吉は雪女に出会ってしまったために帰らぬ人になってしまったのではないか・・・

と、噂として話していたということです。

小泉八雲の怪談「雪女」

雪女という存在が、ある意味広く知られるようになったものとして、ギリシャ出身の作家である小泉八雲が書いた怪奇文学作品「怪談」に収録されている「雪女」があります。

怪談はもともと妻である節子から聞いた話が題材になっているそうで、これらをまとめあげたものなんだそうです。

そこで、ここではその「雪女」の話を紹介したいとおもいます。

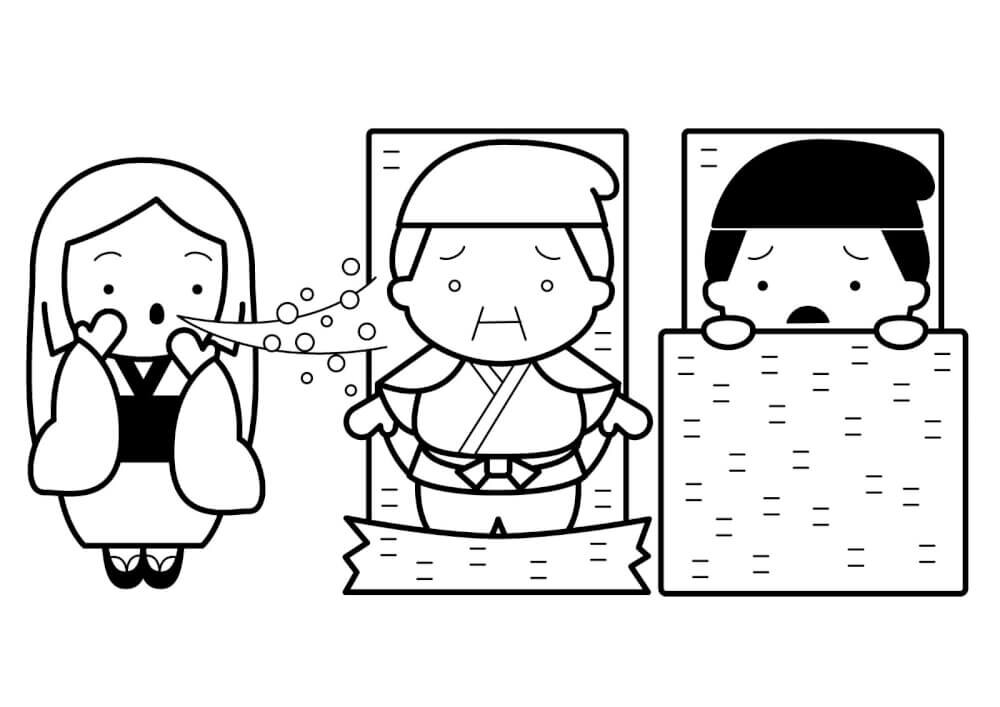

小屋に現れた雪女

西多摩郡調布村にある村に、茂作と巳之吉という2人のきこりが住んでいました。茂作は年配でしたが、巳之吉は若い見習いでした。

ある冬に2人は吹雪によって帰れなくなってしまい、近くにあった小屋で寒さをしのぐことを考えます。その夜2人が寝ているとき、巳之吉は雪によって目を覚まします。

すると目の前に真っ白で黒髪の長い美女が居まして、目の前で寝ていた茂作に覆い被さって白い息を吹きかけ、茂作を凍死させてしまいました。

雪女は巳之吉にも覆い被さってきたのですが、殺す直前に

「お前もあの男と同じように殺してやろうと思ったが、お前はまだ若く美しいので殺すのをやめた。だが、今夜のことを誰かに言えば、お前も命はないと思え」

と言い、吹雪の中に消えていきました。

お雪という女性が現れる

小屋での事件から数年後、巳之吉は「お雪」という、真っ白で華奢な美女と出会い結婚します。お雪は子供を10人産んだのですが、10人産んだあとでもお雪の姿は出会ったときと全く変わらない若さが保たれていました。

巳之吉は、小屋で見た雪女が目の前に居るお雪とそっくりなこともあり、

「お前を見ていると、若い時に見た恐ろしい体験談を思い出す。あの時に見た女の姿がお前とそっくりだったんだ。あれはただの幻だったのか、あるいは本当に雪女だったのか・・・」

と巳之吉が言った時、お雪は突然立ち上がり、

「その時にお前が見た雪女は自分だ。あの時にこのことを誰かに言ったら殺すと言ったが、子供たちがいる目の前でそんなことはできない。かくなるうえは子供たちを立派に育ててくれ。もし子供たちを悲しませるようなことがあれはその時は本当に殺す」

とお雪は叫んだあと、そのまま白い霧となって消えてしまい、その後お雪の姿を見たものは誰一人としていなかったそうです。

怖い雪女の正体とは何なのか?

雪女は「雪の妖怪」というところで浸透はしているのですが、実際にその正体としは何なのでしょうか。

雪女自体が一つではなく、さまざまなものを総称して言われている言葉になるので、どれが答えというのは実際にありません。

有力なのは、昔の雪の降る村やその地域に住んでいる子供たちに対して、親の言いつけを守らせるためにわざと雪女という架空の妖怪を作ったのではないかと言われています。

例えば、先程の怖い話で言えば

「大人の言うことを聞かずに夜まで遊んでいるような子供は、雪女に魂を抜かれるぞ」

これがまさにそうです。遊びに出かける子供に対して、「親の言うことを聞かない子供は痛い目に遭う、だから親の言うことを聞きなさい」と子供に戒めていたのではないかということです。

怖い雪女って実在するの?

雪女の正体が子供に戒めるためだったとしても、やはり雪女自体は実在するのではないか?と思う方も少なくはないでしょう。

これに関しては、例えば雪の降る山で幽霊を見た場合、極論これが雪女と言われたりしてしまいます。なぜなら雪山に現れて、見てしまったと思ったら一瞬で姿が消えてしまったりするからです。

しかもその姿というのは、吹雪が錯覚で人を作り出してしまっていたり、実は山人が雪女に見えてしまっているだけだったり、という感じで、人の勘違いで生まれてしまっているだけである可能性が高い。

もっと言えば、雪山で遭難して亡くなってしまった人の場合、それを雪山に対する教訓的な意味合いとして「雪女に遭遇して殺された」としていることも考えられます。

なので、人が「雪山に対してどう考えているのか」ということによって、いくらでも解釈が変わってしまうということですね。

怖い雪女に切ない話が多いのはなぜ?

雪女の伝説や昔話、怖い話を総合して見ていくと、怖いと同時に切ない話になっていることが多いのですが、これは何故なのでしょうか。

説としてあるのは、雪女が「遊女の妖怪」だからというのがあるそうです。

どういうことかというと、遊女がある男性に恋をして結婚をしたが、その男性に裏切られてしまい、二度と男性に恋もしなければ信用もしないと、身も心も氷のように凍ってしまった。

それによって、

「身も心も凍っている女=雪女」

とされたということです。実際に雪女に触れた場合、怖い話でもあったように氷のごとき冷たさとなっていましたから、確かにこの説は有力かもしれません。

まとめ:雪女は全体を通して怖い話が多い

今回は有名な妖怪の一つである「雪女」について記事を書いてきました。

雪女は日本では昔から知られている妖怪で、伝説や日本昔話を見ても怖い話が全体的に多かったという印象でした。

雪女の正体というのも実際には分かりませんが、実在が証明されている訳ではないので、やはり伝説としてそのまま語り継がれていくのだろうと思います。

日本の妖怪映画を紹介している記事はこちら

➔【邦画】妖怪が出てくる実写映画おすすめ13選【最新作〜昔の作品】

\この記事もよく読まれています/